一、课程及案例简介

《人工智能基础》是人工智能相关专业开设的专业必修课程,2 学分,32学时。本课程主要讲述知识的表示、搜索、推理和应用,是人工智能的关键引导性和基础性课程,同时在思政方面具有丰富的文化、价值和素质内涵。

本教学案例采用小组合作,任务导向的探究式教学方法。通过任务导入,知识呈现,集中讲解和展示,小组总结等方式,重点讲述人工智能发展史,三大学派、重要人物和中国人工智能进程等知识,培养学生的计算机检索和处理能力,合作和沟通能力,自主学习能力,弘扬坚韧不拔,迎难而上的科学精神,培养学生高尚的职业理想,树立文化自信,发扬家国精神,为祖国伟大复兴而奋斗。本课程案例可增进学生对人工智能专业的了解,坚定专业自信,实现课程思政与关键能力协同培养目标。

二、结合章节

1.1.2 人工智能的起源与发展。

内容:1)人工智能发展的发展史、主要学派和重要人物;2)中国人工智能突出贡献科学家——吴文俊。

三、教学目标

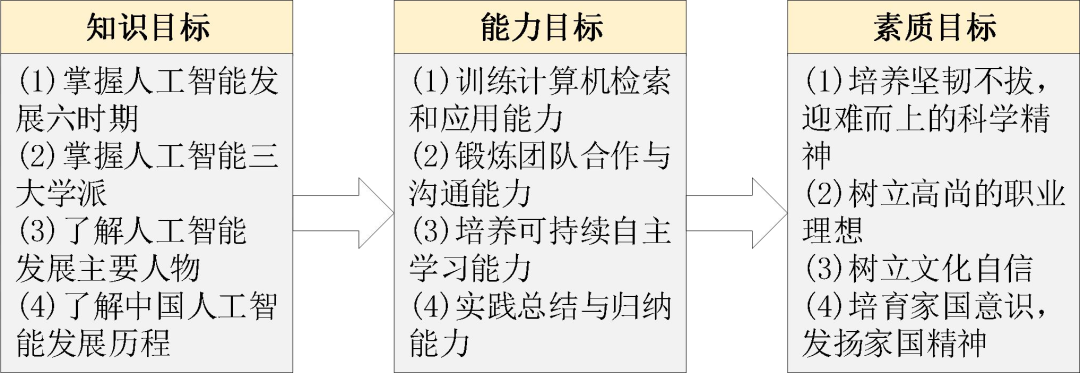

根据课程的教学大纲要求,从知识、能力、素质三个维度剖析本节内容的教学目标,如图 1 所示。本教学案例将围绕图 1 所列目标进行教学组织和设计。

四、案例意义

本教学案例旨在开展人工智能发展历程教学的同时,将课程思政与关键能力培养,人工智能发展史学习融为一体,具体意义如下:

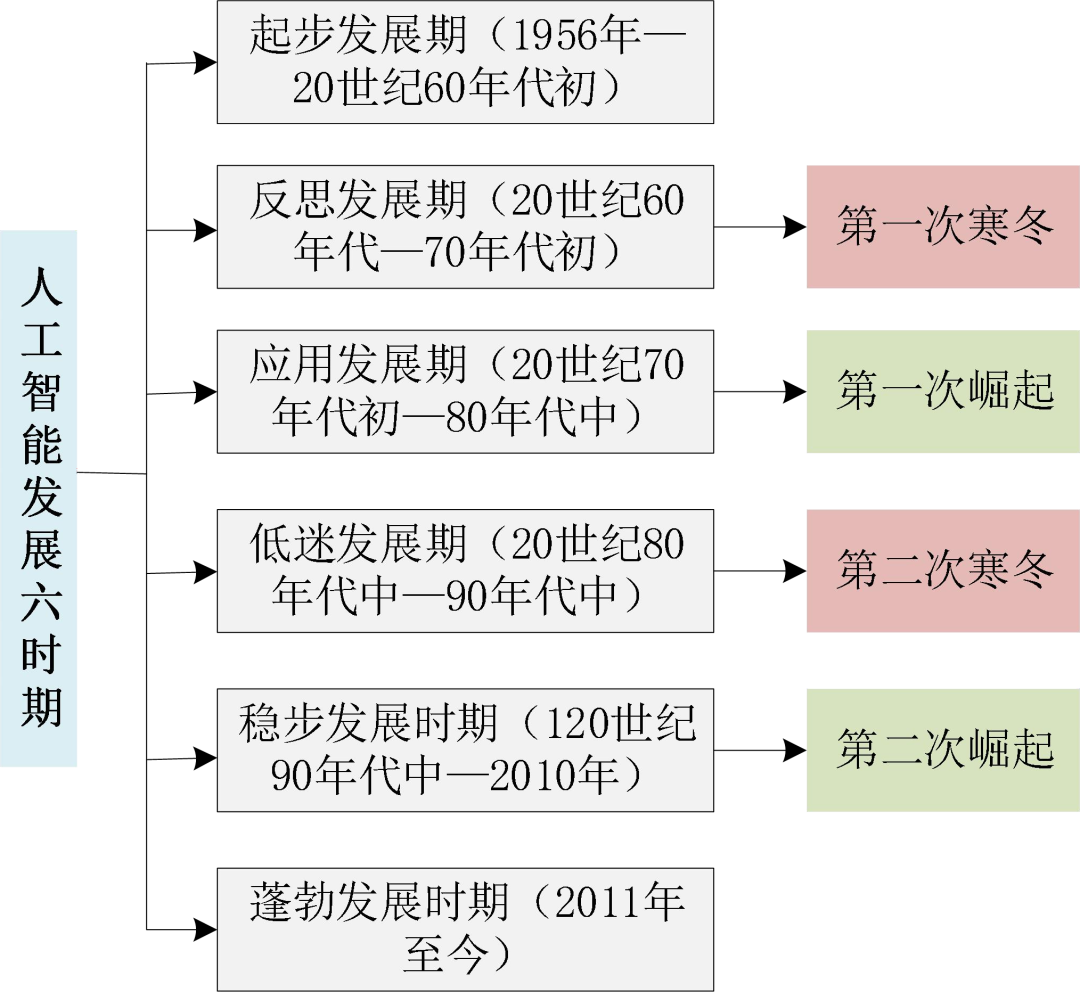

1 学习人工智能六阶段发展历程,理解事物的发展规律(螺旋式上升,波浪式前进),培养学生坚韧不拔,迎难而上的科学精神。

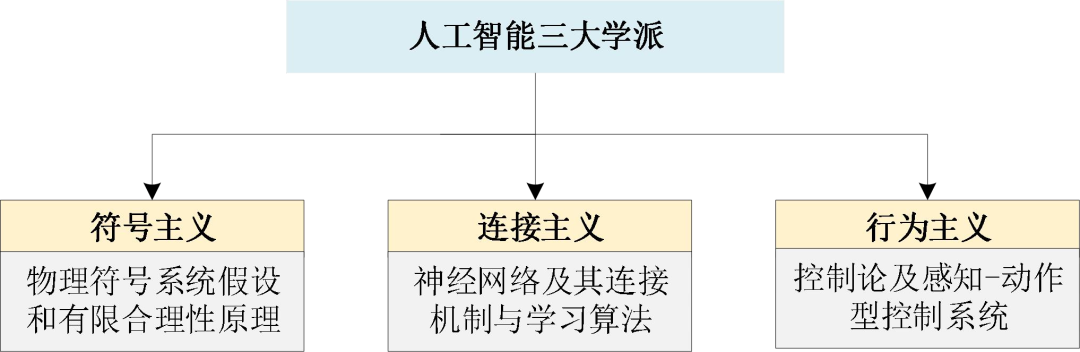

2 探究人工智能三大学派的分歧和合作,小组讨论同学们更倾向于哪一派,训练学生的合作和规划能力,培养学生交叉合作意识。

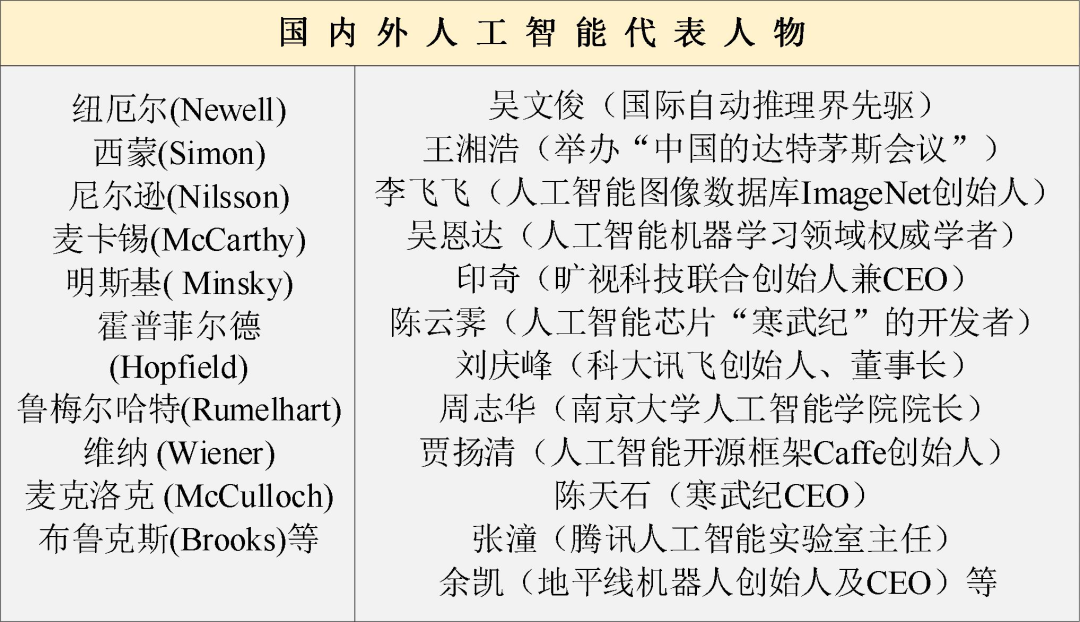

3 搜索中国人工智能发展现状和突出贡献科学家,培养同学们的计算机检索和处理能力,同时小组讨论哪个科学家是你们的偶像,你希望成为他们吗?帮助同学们树立高尚的职业理想。

4 学习吴文俊院士将中国古代数学史发扬光大的故事,激发学生终生持续学习的意志,树立文化自信和爱国热情,以求为中国人工智能添砖添瓦。

五、教学过程实施

1 课程思政融入的教学内容

人工智能发展史:(1)人工智能发展过程,两次寒冬,两次崛起;(2)人工智能三大学派的分歧和合作;(3)中国人工智能突出贡献科学家吴文俊院士将中国古代数学精神应用于自动定理证明的故事;(4)中国人工智能发展现状和危机。

2 教学方法

采用小组合作,任务导向的探究式教学方法,并辅以讨论式,启发式等教学方法。

3 教学理念

结合《人工智能基础》的课程特点、课程大纲和立德树人教育目标,本课程案例在以分组形式开展课前、课中和课后任务,培养学生的团队合作和沟通能力。课前引导同学们检索中国人工智能突出贡献科学家,布置任务讨论你们的偶像,是哪一个?你希望能成为他们吗?锻炼同学们计算机检索和应用能力,培养同学们高尚的职业理想。通过讲授人工智能发展史,两次寒冬,两次崛起,阐明事物的发展规律总是螺旋式上升,波浪式前进,科技的进步需要坚韧不拔,迎难而上的科学精神。通过人工智能三大学派的观点,启发式引导学生合作共赢理念。应用吴文俊院士通过自己的科研工作,真正初步实现了复兴中国文化优秀内核的理想,树立文化自信和爱国主义精神、弘扬中国传统文化。挖掘中国人工智能发展现状,树立危机意识,发扬家国精神和艰苦奋斗精神,为祖国伟大复兴而奋斗。

4 教学创新

采用任务导向的探究式教学方法,结合任务—讨论—思政—展现四环相扣的方式,把自评、互评和教师评价作为基本评价方式,以学生获得感作为教学成效评价标准,设计增量式和系统工程式的评价方法,实施教学设计—教学内容—教学评价闭环系统,从而在教学过程中协同实现本案例的知识目标,能力目标和情感目标。

5 教学过程

情境一

第一步:任务导入,四人一组,提出问题。(1)人工智能三大学派,你们更倾向哪一派?

向学生讲解人工智能发展的 6 个时期(两次寒冬,两次崛起),如图 2 所示。人工智能三大学派,如图 3 所示。

第二步:小组讨论—小组探究

人工智能三大学派,你更倾向哪一个学派,为什么?积极引导学生讨论各大学派的优缺点,以及当前人工智能的主要观点。

第三步:知识讲解和素质升华

通过讲授人工智能发展史,两次寒冬,两次崛起,阐明事物的发展规律总是螺旋式上升,波浪式前进,科技的进步需要坚韧不拔,迎难而上的科学精神。通过人工智能三大学派的观点,启发式引导学生合作共赢,交叉融合的理念。

第四步:小组展现和评价总结

每个组选拔一个成员陈述本组观点,开展自评,互评和教师评价相结合方式进行小组评价。

情境二

第一步:任务导入,四人一组,提出问题。(1)引导学生搜索中国人工智能突出贡献科学家和其相关成就,讨论你希望成为他们吗,未来你打算做点什么?

任何技术的发展都离不开人,在人工智能发展史讲解过程穿插代表人物,如图 4 所示。

第二步:小组讨论—小组探究

小组讨论你喜欢的中国人工智能专家是哪一位,你希望成为他们吗?你未来打算做点什么?

第三步:知识讲解和素质升华

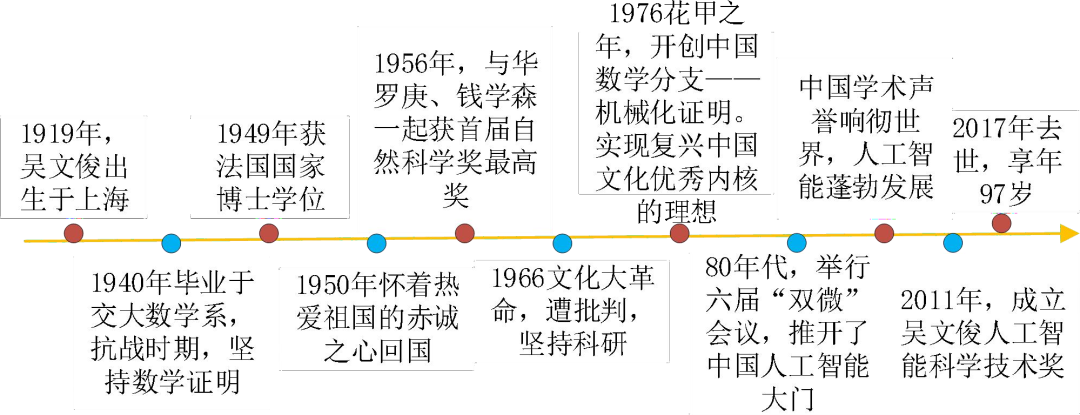

教师讲解吴文俊院士艰苦奋斗的故事,如图 5 所示。重点讲述吴院士如何通过自己的科研工作,实现复兴中国文化优秀内核的故事,从而为同学们树立文化自信和爱国主义精神、弘扬中国传统文化。通过小组讨论中国人工智能偶像,积极引导和培养同学们高尚的职业理想。通过对比国内外人工智能发展现状,树立危机意识、艰苦奋斗精神和为国争先的斗志。

第四步:小组展现和评价总结

每个组选拔一个成员陈述本组观点,开展自评,互评和教师评价相结合方式进行小组评价,重点关注学生的表达能力和对价值观的表达。

第五步:课后作业,论证中国人工智能发展的机遇与挑战。

六、教学考核评价

在教学考核方面采用过程式考核和结论式考核相结合的方式进行,建立增量式和系统工程式的评价方法,坚持多维度评价基本原则,以学生获得感的发展变化为评价依据。

1 在探究式教学过程中引入学生自评,互评和教师评价的复合评价模式,获得本教学案例知识目标,能力目标和素质目标的相关数据。

2 收集学生上课的行为数据,过程数据和结果数据,从而建立课程学生评价数据库。

3 基于软件开发工具和数据分析技术,设计由点切入,由点到面,以点带面,点面结合的综合教学评价模型。

4 坚持学生中心、产出导向、持续改进的方式。建立教学设计—教学内容—教学评价闭环系统,不断迭代优化,从而促进课程思政教学资源的建设,教学水平的提高和教育方式的优化。

七、案例反思

本案例教学以学习人工智能发展史为载体,对人工智能发展过程的三大学派,重要人物以及中国人工智能发展现状,杰出贡献科学家吴文俊进行讲述,内容设计层次分明,条理清晰。采用小组合作,任务导向的探究式教学方法,认真设计案例任务,将关键能力培养和思政教育与知识传授同向同行,显隐结合。在任务导入和呈现过程,激发学生的学习兴趣和探究欲望,让学生全身心投入学习当中。潜移默化中培养了同学们坚韧不拔,迎难而上的科学精神和高尚的职业理想。在任务查找过程,引导同学查阅相关资料,锻炼同学们的计算机检索和应用能力,小组合作和交流能力。通过吴文俊的故事,感受中国历史文化的力量,树立文化自信和爱国主义精神。通过对比国内外人工智能发展现状,树立危机意识、艰苦奋斗精神,以求为中国人工智能添砖添瓦。

然而本案例教学中也发现了一些不足:一是案例教学的整体内容设计仍然存在优化整合的空间;二是教学班级规模较大,小组讨论呈现不均衡现象,部分同学参与度低。构建育才与育人高度统一,专业教育与思政教育深度融合的高质量课程思政教学案例,突出专业课程的价值引领,知识传授和能力培养,已成为新时代高等教育改革的关键措施。我们将不断优化教学设计,形成《人工智能基础》系统、科学、有效的教学案例集。